遺言

|

遺言とは |

遺言とは・・・

ご自身が亡くなった後の財産の配分や最後の意思を実現するためのメッセージです。その意思表示の内容を具体的な文書にしたものが遺言書です。遺言書を書くことにより、財産をどのように分けるか、誰に遺すのかを明確にして紛争を防ぐことに役立ちます。また、法的な効力を持つ文書であり、相続手続などをスムーズに進めることも出来ます。

遺言書を書くことは、家族や大切な人達に、自分の最後の意思を尊重し納得のいく方法で財産を分ける機会を提供することができます。従って遺言書は、将来に備える大切な手紙でもあり、あなたの大切な人達に安心を与え、将来の不確かな状況に備えることができます。

|

遺言書作成はこんな人に |

◆子どものいない夫婦

夫婦のどちらかが死亡したら、法定相続人は配偶者と被相続人の直系尊属(両親)または兄弟姉妹になります。遺言書が無い場合は、配偶者は被相続人の親族と遺産分割協議をする必要があります。

◆前妻との間に子どもがいる

離婚した前妻との間に子どもがいた場合、その子どもにも相続権があります。(法定相続分は後妻の子どもと同じ)被相続人の配偶者(後妻)や子どもは遺言書が無ければ前妻との子どもも含めて遺産分割協議をしなければなりません。

◆事実婚のパートナーに財産を遺したい

法律婚と異なり事実婚のパートナーは相続人になることは出来ません。遺言書を作成して財産を遺贈することでパートナーに財産を遺すことが可能になります。

◆同性のパートナーに財産を遺したい

日本では未だ同性カップルの法律婚は認められていません。遺言書を作成して財産を遺贈することでパートナーに財産を遺すことが可能になります。

◆争族を防ぎ円満な相続を実現したい

遺産分割協議は遺族間で争いに発展することもあります。遺言書の付言事項で家族に感謝の気持ちや思いを伝えることで争いを防ぐことができるかもしれません。

◆相続手続をスムーズにしたい

遺言書を作成することで遺産分割協議が必要なくなります。また遺言執行者を指定することによって相続手続がスムーズに進みます。

◆相続財産が不動産(自宅)のみ

配偶者以外に相続人がいる場合は、夫婦で生活していた自宅も遺産分割の対象になります。遺言書で配偶者のみに自宅を相続させることが可能になります。

|

遺言書の種類 |

遺言書は大きく分けると「普通方式遺言」と「特別方式遺言」に分けられます。

普通方式遺言は通常の日常生活の中で作成する遺言ですが、緊急事態などのときに作成するのが特別方式遺言です。

遺言書の作成は一般的には普通方式遺言となります。普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

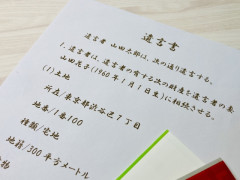

①自筆証書遺言

最も簡単に作成が出来て費用もほとんど掛からない遺言書です。遺言者本人が自筆により作成します。(➡自筆証書遺言の方式の緩和により「財産目録」は必ずしも自筆でなくてもOK)簡単に作成出来る反面、デメリットとして遺言書の無効、紛失・改ざん・破棄、相続人に発見されないなどの可能性があります。

また、自筆証書遺言は家庭裁判所に検認の請求が必要なため相続手続にも時間が掛かります。法務局での「自筆証書遺言保管制度」が令和2年7月10日から開始されました。この制度を利用すれば、法務局が遺言書を保管するので、紛失・改ざん・破棄の危険性が無くなり、また家庭裁判所による検認も不要になります。

手数料も僅かでメリットも非常に大きいのですが、保管の申請は遺言者本人が行わなければなりません。

②公正証書遺言

最も安心で確実性の高い遺言書です。公証人が遺言者本人と証人の立ち合いのもとで、遺言の内容と本人の意思を確認して遺言公正証書として作成します。

原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざん・破棄などの心配が無く、家庭裁判所による検認も不要です。

法律の専門家である公証人が作成するため無効になる可能性は極めて低く安心で確実性が高い反面、作成にはある程度の時間と費用が掛かりますが、それ以上にメリットが大きいといえます。

▶

③秘密証書遺言

遺言書の内容は誰にも知られず、遺言書を作成した事実のみ公証役場に記録されます。自筆証書遺言と違い必ずしも自筆で作成する必要が無いためパソコンでの作成や、代筆による作成も可能ですが、遺言者本人が保管しなければならず、紛失・改ざん・破棄の危険性はあります。また、内容の不備による無効の可能性もあるためあまり利用はされていません。

以上のように自筆証書遺言と公正証書遺言が代表的な遺言書となりますが、リスク回避やスムーズな相続手続を考えれば公正証書遺言が最も安心できる遺言書と言えます。遺言書が無い(見つからない)場合や、無効になった場合には、法定相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要があります。この協議は法定相続人全員の合意が無ければ成立しません。また、全員の合意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割も可能です。

|

遺言書で出来ること |

◆相続分と遺産分割方法の指定

法定相続分とは異なる割合での分割や、遺産をどのように分けるかを指定できます。

◆遺産分割の禁止

遺産分割を5年以内の範囲で禁止することができます。

◆相続人の廃除

著しい非行行為があったなどの理由で推定相続人の相続権を剥奪したい場合に指定できます。

◆遺言執行者の指定

遺言書の内容を実行する遺言執行者を指定できます。

◆子の認知

婚外子の認知をして相続人にすることができます。

◆祭祀承継者の指定

お墓などの祭祀財産の維持管理を行う人の指定ができます。

◆遺贈

相続人以外の第三者に財産を承継することができます。

◆配偶者居住権の設定

残された配偶者が居住していた自宅に無償で住み続ける権利を取得させることができます。

◆事業承継

自社株式や事業用資産などを後継者に円滑に承継することができます。